Komoditas singkong di Lampung memasuki periode paling kelam. Sebagai daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia, Lampung tak mampu menghadapi monopoli harga singkong oleh korporasi.

(Lontar.co): Setiap hari, Maman seperti berkejaran dengan waktu. Ia hanya punya waktu maksimal tujuh hari untuk menghabiskan lebih dari 2 ton singkong sisa panennya.

Sepanjang hari, waktu istirahatnya hanya kurang dari tiga jam.

Sejak sebelum subuh, ia sudah berkeliling dari satu pasar ke pasar lain dari Natar hingga ke Bandarlampung menawarkan singkong ke pedagang, kemudian dilanjut menjajakan singkong dengan mobil pikap milik iparnya yang ia sewa setengah harga, berkeliling dari satu komplek perumahan ke tempat lainnya sampai menjelang larut malam.

Dari menjual langsung seperti itu, ia bisa dapat untung lumayan, per kilo singkong lempur jenis Garuda, biasa ia jual ecer Rp2.000 – Rp2.500 per kilo, jika dengan pedagang ia biasa jual Rp1.500 – Rp.1.700 per kilo, tergantung dari jumlah.

Cara ini, meski harus berkejaran dengan waktu, diakuinya lumayan menghasilkan daripada terus berharap harga jual di pabrik akan membaik,”utang saya banyak, kalau nggak begini, nggak bakal kebayar utang”.

Dari 10 ton hasil panennya, hanya empat ton saja yang ia setor ke pabrik, untuk modal tambahannya mengolah empat ton singkongnya untuk dibuat gaplek, sisanya ia jual secara langsung.

Petani Singkong Makin Susah

Meski Menteri Pertanian sudah menerbitkan ketentuan harga pembelian singkong minimal Rp1.350 per kilogram, dalam surat edaran Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025 mengenai penetapan harga minimal singkong nasional.

Surat ini merespon keluhan Gubernur Lampung yang datang ke Jakarta menghadap Menteri Pertanian bersama sejumlah bupati untuk mengatasi persoalan tata niaga singkong di Lampung.

Isi surat bertajuk kesepakatan itu, setidaknya ada dua poin penting terkait regulasi tata niaga singkong khususnya di Lampung, yakni; tentang penetapan harga singkong yang harus dibeli oleh industri ditetapkan sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

Kemudian, tentang penetapan komoditas tepung tapioka masuk dalam daftar komoditas lartas atau dilarang dan dibatasi dalam importasi.

Surat ini juga mulai dinyatakan berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani tanggal 9 September 2025.

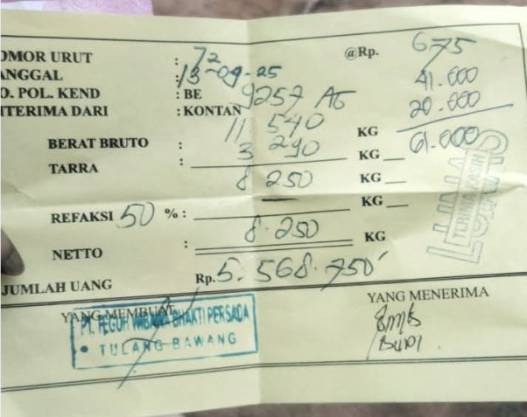

Sehari setelah surat itu beredar luas, utamanya di stake holder singkong di Lampung, kenyataannya, aturan itu tetap tak ditaati oleh perusahaan maupun pengepul, harga singkong tetap ditentukan oleh pabrik. Potongan tetap tinggi, paling kecil bahkan hingga 38 persen di level lapak.

Di Lampung Utara, potongan harga singkong tembus di angka 60 persen.

Sedang di Mesuji, meski harga sesuai ketentuan surat edaran, Rp1.350 per kilo, tapi potongannya melambung hingga ke angka 47 persen di pabrik, sedangkan di lapak, harga per kilo singkong Rp1.120 dengan potongan 38 persen.

Di Tulangbawang Barat, meski harga per kilo Rp1.350 tapi potongannya masih di angka 51 persen.

Kemudian, di Tulangbawang, harga jual singkong bahkan hanya Rp900 per kilo dengan potongan hingga 49 persen. Harga yang berlaku di Tulangbawang ini, berlaku juga di Way Kanan, dengan rata-rata harga Rp900 per kilo.

Di Lampung Tengah, potongan harga singkongnya juga tak jauh berbeda, kisarannya di 48 hingga 50 persen per kilonya.

Angka pendapatan petani singkong yang sudah kecil ini masih pula harus dipotong dengan upah panen dan biaya transportasi yang tak kecil.

Impor Tapioka

Impor tepung tapioka disebut jadi pangkal masalah utama anjloknya harga singkong petani.

Data Badan Pusat Statistik tahun 2024, menyebut total impor tepung di Indonesia sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 267.062 ton dengan nilai USD 144 juta atau setara dengan Rp2,2 triliun.

Belakangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II Lampung juga menemukan adanya indikasi bahwa sepanjang tahun 2024 itu pula, ada setidaknya empat perusahaan besar yang mendominasi tata niaga singkong di Lampung mengimpor tepung tapioka asal Vietnam dan Thailand hingga sebanyak 59.050 ton yang nilainya mencapai Rp511,4 miliar, imbasnya harga beli ubi kayu lokal di Lampung hancur total.

Dalam penelusuran KPPU, indikasi impor oleh keempat perusahaan itu terakhir kali teridentifikasi pada Juni 2024.

“Volume impor yang tinggi ini berimbas pada turunnya harga beli ubi kayu di Lampung,” ujar Kepala KPPU Wilayah II Lampung, Wahyu Bekti Anggoro

Jumlah impor tapioka yang dilakukan oleh korporasi ini bahkan hampir 20 persen total produksi tapioka asal Lampung yang tak terserap oleh industri, yang jumlah totalnya mencapai 250 ribu ton.

Jika dikalkulasikan dengan total impor tapioka yang masuk ke Indonesia, maka tak satu kilo pun tapioka petani yang diserap oleh industri, karena pasar tapioka di Indonesia sudah dibanjiri oleh tapioka impor yang melebihi kebutuhan nasional.

Secara hitung-hitungan industri, harga tapioka impor memang jauh lebih ekonomis ketimbang lokal, dengan biaya produksi yang hanya Rp5.200 per kilo dan bebas pajak, dan tidak harus terbebani dengan pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET) singkong lokal Rp1.350 dengan ketentuan potongan 30 persen yang dianggap memberatkan, industri jelas melirik tapioka impor.

Satu Juta Penduduk Lampung Hidup dari Singkong

Padahal, jika mau jujur, ada satu juta lebih penduduk di Lampung yang hidup dan dihidupi dari komoditas singkong maupun turunannya ini, dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari komoditas singkong mencapai Rp480 triliun per tahun atau menyumbang sebanyak 8 persen dari total produk domestik regional bruto di Provinsi Lampung.

Sebagai nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu wilayah geografis tertentu dalam periode waktu tertentu, Produk Domestik Regional Bruto menjadi indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam artian sederhana, tiap 8 persen uang yang beredar di Lampung setiap hari, berasal dari aktivitas industri singkong dari hulu hingga hilir.

Dengan total produksi hingga 7,9 juta ton singkong pada 2024 lalu atau setara dengan 51 persen total produksi singkong nasional, Lampung menjadi daerah dengan produksi singkong terbesar di Indonesia, dengan lahan budidaya keseluruh seluas 366.830 ribu hektar.

Setidaknya ada lima daerah di Lampung yang mendominasi produktivitas singkong, yakni; Lampung Utara, Lampung Timur, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, hingga Lampung Tengah, sebagai daerah dengan kemampuan produksi lebih dari 1 juta ton singkong tiap tahunnya.

Seiring dengan terus memburuknya harga singkong, maka dampak sistemik juga terjadi pada perekonomian di tingkat lokal dalam lingkup daerah yang berimbas pada stabilitas perekonomian di Lampung secara langsung.

Harga singkong yang terjun bebas ini berkontribusi pada deflasi di sektor pertanian, terlebih singkong adalah komoditas yang paling banyak dibudidayakan di Lampung.

Pendapatan petani yang terus menurun kemudian berimbas pada daya beli masyarakat hingga kemampuan untuk memenuhi ekonomi rumah tangga masyarakat khususnya lebih dari 1 juta penduduk Lampung yang menggantungkan hidupnya dari singkong.

Kalah dari Korporasi

Pemprov Lampung memang tak habis-habis mengurai benang kusut industri singkong lokal, tapi dominasi korporasi yang memonopoli tata niaga singkong sepenuhnya membuat pemerintah terkesan kalah dari korporasi.

Industri seolah punya posisi tawar yang luar biasa tak hanya kepada petani tapi juga pada pemerintah, meski sejumlah aturan kebijakan harga singkong sudah ditetapkan hingga larangan impor, tapi industri seperti tak peduli, peranan mereka menjadi kunci, ancamannya juga nyata.

Amat wajar jika kemudian Gubernur Mirza justru memilih ‘mengalah’ atau bahkan patah semangat membenahi tata niaga singkong, dengan mendorong petani singkong untuk beralih komoditas lain, alih-alih melakukan diversifikasi tanaman untuk menjaga pasokan singkong tetap ada.

Mirza justru menganjurkan beralih ke jagung dan padi gogo yang disebutnya lebih strategis karena mendapat jaminan langsung dari pemerintah, dengan acuan peluang hilirisasi hingga kebijakan kuat yang mengatur larangan impor untuk dua jenis komoditas itu.

Anjuran itu sebenarnya bukan solusi yang baik buat petani.

Proses peralihan budidaya dari singkong ke jagung misalnya, memiliki tantangan agronomi dan lingkungan yang kompleks, mulai dari perbedaan kebutuhan nutrisi dan air, lahan hingga upaya adaptasi petani dalam peralihan budidaya karena teknik budidaya singkong dan jagung jelas berbeda.

Jagung mensyaratkan lahan yang subur hingga sistem drainase yang baik, hal ini jelas berbeda dengan singkong yang jauh lebih mudah proses budidayanya.

Selain itu, dalam hal hama dan penyakit, jagung juga rentan serangan hama yang berpotensi menurunkan hasil panen. Penting pula dipahami, budidaya jagung juga membutuhkan investasi modal yang lebih besar dibanding singkong mulai dari sejak pemilihan benih yang unggul.

Tak hanya itu, substitusi tanaman juga bakal menjadi beban baru buat Pemprov Lampung dalam banyak hal, utamanya dalam kepastian ketersediaan pasokan air, karena karakteristik tanaman substitusi antara singkong dan jagung maupun padi gogo memiliki perbedaan hingga skema pendanaan baru untuk petani di tengah program efisiensi hingga prioritas perbaikan infrastruktur di Lampung yang sudah amat mendesak.

Itu baru masalah di rantai tanam, pada masa panen, meskipun ada jaminan harga dan larangan impor jagung, namun komoditas ini selalu saja mengalami depresiasi harga yang signifikan tiap kali panen raya.

Mei 2025 lalu misalnya, harga jagung di Lampung Timur anjlok hingga menyentuh angka Rp3.800 dari harga pokok pembelian (HPP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Rp5.500 per kilo.

Produktivitas hasil panen yang melimpah dan tak diiringi dengan penyerapan yang cukup oleh Bulog membuat pasar makin tak stabil dan harga jagung makin jatuh.

Banyak petani yang kemudian terpaksa tak memanen jagung-jagungnya karena khawatir biaya operasional yang bisa ditutupi.

Jika total luas lahan budidaya jagung di Lampung yang merujuk data BPS tahun 2024 yang luasnya mencapai 170 ribu hektar dengan kemampuan produktivitas hingga 1.107.739,00 ton, jika luas areal jagung ini masih pula ditambah areal hasil substitusi budidaya singkong yang luasnya 366.830 hektar, amat mungkin harga komoditas jagung akan jatuh jauh di bawah harga pokok produksi yang telah ditetapkan, khususnya di saat panen raya.

Depresiasi harga memang sudah menjadi tren tiap kali musim panen raya, sebagaimana hukum dagang. Tren harga komoditas memang selalu merujuk pada besarnya kapasitas produksi, seperti halnya dulu ketika singkong mulai dibudidayakan dengan harapan yang besar, tapi setelah besar dalam hal kapasitas namun tak mampu memperbaiki kondisi ekonomi petani yang tetap saja selalu tersudut.